从一粒古稻到一座陶仓:荆楚农耕文明的千年印记

2025年10月16日是第45个世界粮食日,粮食与文明的联结再次成为焦点。在荆楚大地,屈家岭遗址出土的炭化稻谷与江陵凤凰山167号汉墓的灰陶仓,是跨越千年的“粮食见证者”。循着它们的脉络,重温荆楚农耕文明的印记,既是对远古智慧的致敬,更能为当下守护粮食安全、践行节约理念注入历史力量。

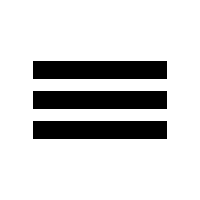

1956年,屈家岭遗址的红烧土建筑遗存中出土了几粒炭化稻谷,历经数千年岁月,谷粒虽已炭化呈深褐色,却依然保留着清晰的形态特征——放大镜下,长椭圆形的谷粒轮廓完整,表面的稃毛痕迹清晰可辨,顶端的颖尖仍能看出细微弧度。经鉴定,其品种为人工驯化的粳稻,“与今天栽种的粳型品种最为相近”,仅在颗粒大小上略有差异,这不仅证明当时江汉平原稻作农业成熟,更可见远古先民对“一粒米”的培育珍视,是早期粮食安全意识的萌芽。

屈家岭遗址发现距今约5800年的炭化稻粒

(长江网记者 吕诗文 摄)

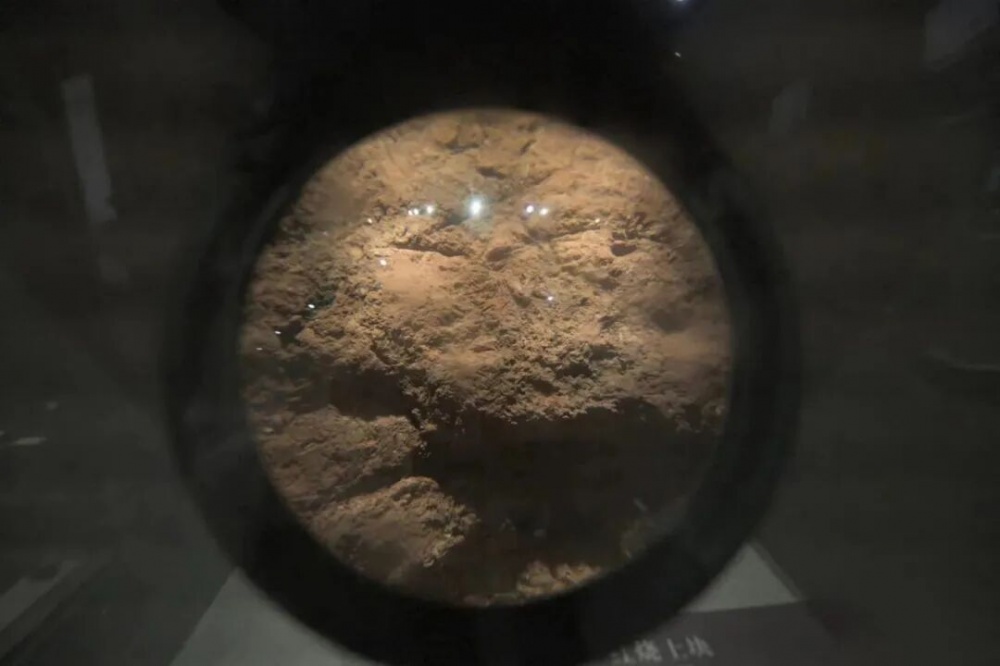

更令人惊叹的是,这些炭化稻谷并非孤立存在。考古人员在遗址聚落区域进行浮选作业时,共发现1245粒农作物种子,其中水稻种子占比超过半数,剩余则为粟、小麦、大豆等旱地作物,直观呈现出“稻作为主,水旱兼作”的农业布局,是先民顺应自然、保障粮食供给的智慧结晶。

屈家岭遗址发现的碳化稻等植物种子

(潮新闻记者 葛熔金 摄)

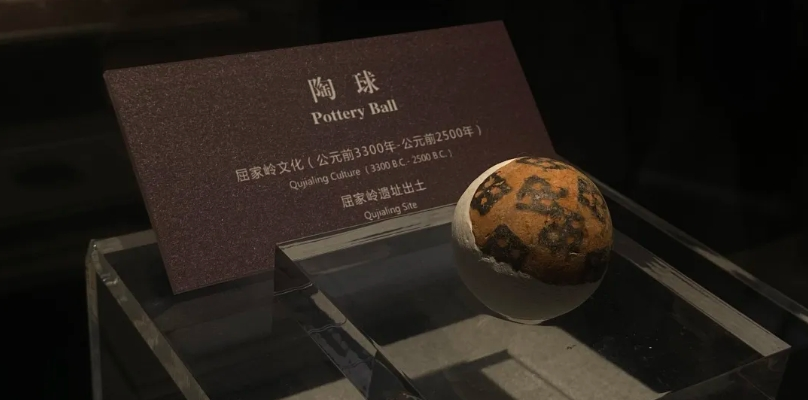

伴随出土的田字纹陶球,表面刻有交错的规整纹路,经考证,这些纹路模拟的正是当时的田垄形态,暗示先民已掌握基础的灌溉技术。灌溉是稻作关键,关乎粮食产量,小小的陶球,正是远古“水利护粮” 的缩影。

屈家岭遗址出土陶球

粮食的稳定盈余,更催生了文明的新形态。遗址中出土的大量彩陶小陶杯,器型小巧、杯壁轻薄,被推测为酿酒器具;文化层中遍布的家猪牙齿与骨骼遗存,进一步证明当时的农耕生产已从“满足生存”转向“创造财富”。当粮食不再仅仅是果腹之物,便能为文明的发展提供坚实的物质支撑,推动社会向更复杂、更繁荣的方向演进。

屈家岭遗址出土彩陶器

时光跨越三千年,江陵凤凰山167号汉墓出土的一座灰陶仓,接过了农耕文明的接力棒。这座陶仓通高34.5厘米,整体由仓盖、仓身、底座三部分组成,形制虽简朴却暗藏巧思。仓盖为圆攒尖顶,顶部有一圈凸起的弦纹,既增强了结构稳定性,又增添了视觉层次;仓身呈圆筒状,直径约20厘米,器壁厚度均匀,表面经慢轮修整后光滑细腻,仅在仓身中上部留有一个边长约3厘米的方形通气孔,孔边缘打磨圆润,既保证仓内空气流通,防止谷物霉变,又能避免虫鼠钻入;仓底则为圆形平底,底部边缘有两道对称的凹缺,推测是为方便放置在支架上,实现离地通风,进一步提升防潮效果。

江陵凤凰山167号汉墓出土灰陶仓

作为汉代“事死如事生”丧葬观念的体现,这座陶仓并非空壳——考古人员打开仓盖时,发现内部留存有4束稻穗,穗上的稻粒已炭化,经鉴定为典型的粳稻,可能是一种中晚粳稻。墓中绢袋木牌上还写有“稻糯米二石”等字样。实物与文字印证汉代粮食贮藏技术成熟,而贮藏技术的进步,本质上是对粮食安全的进一步守护——通过减少产后损耗,让辛苦收获的粮食能够跨越季节、应对不时之需,这与今日我们推广的现代化粮食仓储技术,有着跨越时空的理念共鸣。

彼时的湖北,早已延续屈家岭的水旱兼作传统。秦汉时期铁农具使用已较为广泛,长江流域的湖北等地均有铁犁、锄、镰等农具出土,牛耕技术也逐步普及。江汉平原凭借温湿的气候、发达的水系与完善的耕作技术,成为当时重要的粮食产区,也为后世明代“湖广熟,天下足”谚语的形成埋下了伏笔。

从炭化稻谷到灰陶仓,两件文物勾勒出荆楚农耕文明的“粮食主线”:前者是“种好粮”探索,后者是“守好粮”智慧。世界粮食日之际,这些沉默的文物,早已将“勤勉农耕、善用水土”基因,深深镌刻在荆楚大地的文化血脉中,提醒我们:每粒粮都藏着千年智慧,守护粮安,就是守护文明根脉,这份源自历史的记忆,终将成为文明践行“粮食节约,人人有责”的不竭动力!

来源:湖北省文物事业发展中心