谁是最早的“商”人?中国史前生产与贸易中心的探索

导言:从大溪文化的奠基到商业超级文明的崛起

在中国史前文明的宏大叙事中,长江中游的屈家岭-石家河文化(约公元前3300-2100年)如同一座高峰,其社会复杂程度、城市规模和手工业技术达到了前所未有的高度。然而,这一文明的崛起并非凭空而来,而是建立在其前身大溪文化(约公元前4400-3300年)奠定的坚实基础之上。要理解屈家岭-石家河的辉煌,必须首先回溯其经济与社会模式的源头。

张弛教授在其研究《大溪、北阴阳营和薛家岗的石、玉器工业》中指出,大溪文化时期,长江中下游地区已形成两大专业化的生产中心 。其一是以三峡地区为核心的大溪文化石器工业区。该区域的先民利用长江边唾手可得的砾石,发展出以打制和琢磨为主要特征的生产技术,大规模制造石斧、石锛、石凿等工具。其产量远超当地自用所需,显示出明确的贸易导向 。其二是在长江下游,以北阴阳营-薛家岗文化为代表的石、玉器工业区。该区域以其精湛的切割和钻孔技术闻名,生产出棱角分明、类型多样的石器和玉器,同样形成了区域性的生产与交换网络 。

大溪文化-石制石车轮形饰

然而,从大溪到屈家岭-石家河,一个根本性的转变正在发生。这一转变的核心,是从一种基于对等互惠的“互惠交易”(Reciprocity)模式,演变为由一个强大的中心政体控制资源生产与流向的“再分配”(Redistribution)经济体系 。社会阶层的分化、精英集团对稀缺资源的垄断,成为推动这一历史进程的关键动力。屈家岭-石家河文化正是这一转变的集大成者。它不再仅仅是单一产品的生产者,而是先后构建了一个由稻米、陶器、玉器和早期金属器四大支柱构成的多维复合型经济引擎。这个引擎不仅驱动了其自身的社会发展,更通过四通八达的贸易网络,深刻影响了从黄土高原到长江下游的广袤区域,成为中华文明起源进程中一个不可或缺的强大动力源。

本文旨在系统性地剖析屈家岭-石家河文化作为史前生产与贸易枢纽的四个核心层面。通过整合最新的考古发现,本报告将论证该文化如何通过对农业、手工业和战略资源的控制,建立起一个庞大的跨区域互动圈,并探讨这一经济体系对其社会结构、政治组织乃至整个中国早期文明格局的深远影响。

表1:屈家岭-石家河文化贸易网络考古学证据总览

第一部分 农业引擎:作为交换基础的稻米

1.1 长江的粮仓

任何复杂社会的兴起,都离不开坚实的农业基础。对于屈家岭-石家河文化而言,其经济引擎的基石正是高度发达、能够产生大量剩余的稻作农业。江汉平原优越的自然条件,为水稻的规模化种植提供了得天独厚的环境。在石家河等核心遗址的考古发掘中,发现了大量保存完好的稻谷、稻壳,以及用稻秆和稻壳作为羼和料的建筑构件(如红烧土墙体),这些都雄辩地证明了稻米不仅是当时先民的主食,其产量之丰裕,足以支撑一个庞大的、脱离农业生产的专业手工人群和统治阶层的存在 。这种农业剩余,是屈家岭-石家河文化能够发展出高度专业化的手工业,并将其产品用于对外贸易的根本前提。稻米,也因此成为其对外交换的第一宗重要商品。

1.2 西北的链接:南佐遗址的案例

屈家岭-石家河文化稻米贸易最引人注目的证据,来自遥远的西北黄土高原。位于今甘肃庆阳的南佐遗址,是一处规模宏大的仰韶文化晚期中心聚落。对该遗址的浮选结果揭示了数量惊人的炭化稻米,估计有“数百万粒”之多 。在以粟、黍旱作农业为传统的黄土高原,如此巨量的稻米遗存显得极不寻常,强烈暗示其来自外部输入。

南佐遗址-炭化水稻遗存

将这些稻米与长江中游联系起来的关键线索,是南佐遗址出土的一批具有鲜明南方文化特征的陶器。其中包括了白陶圈足簋和双腹盆等器型,这些器物的形制与屈家岭文化的典型陶器非常相似,甚至可能直接源自屈家岭文化 。这一发现为稻米的来源地提供了有力的佐证。

南佐遗址出土的陶盆、陶缸器型和同时期屈家岭文化几乎完全一致

更有说服力的证据来自物质层面的分析。对南佐遗址出土的高品质白陶进行成分检测后发现,其原料为高岭土和瓷石,这些是黄土高原地区所不产,而在中国南方,包括长江中游地区,有广泛分布的制陶原料 。

南佐遗址的南方特性明显圈足白陶器和仰韶文化显得格格不入

这一系列证据链共同指向一个结论:在距今约5000年,一条连接长江中游江汉平原与黄土高原陇东地区的远程贸易路线已经形成。屈家岭-石家河文化利用其农业优势,将剩余的稻米作为战略性商品,向北方的强大聚落输出。

然而,这种交换并非简单的单向输出。南佐遗址出土的陶器虽有南方的“形”,但其制作技术也体现了本地的高度成就。例如,其烧造温度普遍超过1000℃,制作出的白陶薄如蛋壳,这些技术水平在同时期的屈家岭文化中也未得见 。这表明,当时的情景可能远比“南方卖米、北方买米”的简单模式复杂。一个更合理的推测是,屈家岭-石家河文化不仅输出了稻米这样的成品,也可能输出了制陶的原料(如瓷石)和文化观念(如器物形态)。而南佐的统治者则利用其自身掌握的先进烧制技术,将这些外来元素与本地技术结合,创造出独一无二的、象征本地权力和技术实力的顶级奢侈品——超薄白陶。这揭示了一种平等的、强权对强权的“对等政体互动”(Peer-Polity Interaction)关系,而非简单的中心与边缘的支配关系。在这种互动中,稻米作为一种地缘政治筹码,为屈家岭-石家河政体换取了其所需的其他资源(或许是西北的某些特产),或是确保了其北部边疆的政治稳定。

第二部分 陶器网络:大规模生产与文化传播

2.1 高温渗碳技术黑陶-超级文化的标志性器物

如果说稻米是屈家岭-石家河经济体的基础燃料,那么其高度发达的制陶业则是其文化身份和贸易组合中的一张王牌。这一时期,快轮制陶技术得到普及,使得陶器生产效率和规整度都实现了质的飞跃 。屈家岭文化出土的蛋壳彩陶杯被证实为中国最早的高温黑釉陶,这一发现将中国高温黑釉技术史至少提前了1000年(从距今约3500年的浮滨文化黑釉陶提前至屈家岭文化),其器壁薄、质地坚硬、色泽光亮,代表了当时制陶技术的顶峰。其呈色原理为高温渗碳技术与后世的黑釉瓷器完全一致,并且其烧成工艺非常类似公元前6世纪古希腊著名的黑绘陶。

屈家岭文化彩陶蛋壳陶杯

这件屈家岭文化时期的蛋壳黑陶碗极具华夏文明隆重却又显内敛的风貌

屈家岭文化(约5000年)淅川龙山岗遗址出土的蛋壳黑陶(较山东龙山文化蛋壳黑陶高脚杯早数百年)

这些优美且防水性好制作技术高超的实用黑陶在新石器时代晚期中国大规模范围内的贸易和交流促成了全国范围内“龙山时代”的到来。

此外,精美的器表绘有复杂图案的彩绘纺轮,也在屈家岭遗址大量出现,远超本地使用的需求规模,其不仅是实用的纺织工具,更是一种承载着艺术与文化信息的商品,在区域交流中扮演了重要角色 。这些高品质的陶器,成为屈家岭-石家河文化影响力的物化载体,也是其对外贸易中的重要硬通货。 彩陶纺轮作为文化因素在远距离遗址(如河南苏羊,淮河流域的尉迟寺)的出现,表明它们是作为物质载体进行跨区域移动,并不排除是大规模远程贸易的体现。

彩绘丰富的屈家岭陶纺轮会是新石器时代晚期各部落女性争相拥有的物件

2.2 石家河遗址三房湾的“百万陶杯”现象

在屈家岭-石家河文化所有的手工业成就中,最令人震撼的莫过于石家河古城内三房湾遗址发现的红陶杯堆积。考古发掘在此揭示了规模巨大、分布密集的厚胎红陶杯残片堆积层,其数量之巨,据估计从“数以万计”到“逾百万只”,甚至有学者推测包括残次品在内可能高达200万只 。

石家河遗址陶器作坊的红陶杯堆积遗存达数米厚总计达数百万只

这一发现的非凡之处不仅在于数量。这些陶杯的堆积位于城内一个相对独立的区域,而非普通生活垃圾堆,显示这里很可能是一个专门的制陶工业区 。尽管有观点认为这些陶杯是日常生活用具 ,但其惊人的生产规模、标准化的形制以及集中废弃的方式,都强烈指向了超越日常用途的特殊功能。目前,主流观点认为,这些陶杯或用于支持大规模的仪式性宴饮活动,或本身就是为了对外贸易而生产的商品 。

一件经修复的标准石家河红陶杯

这种现象的背后,是强大的社会组织能力。生产数以百万计的标准化陶杯,需要一个强有力的中心权威来进行劳动力的调动、原料(陶土、燃料)的保障以及生产流程的管理。这种大规模、有组织的生产活动本身就是社会复杂化和权力集中的体现。

这些陶杯很可能在大型的、由统治阶层主导的仪式性宴饮活动中使用。在人类学和考古学中,这类活动是构建社会凝聚力、彰显统治者财富与权力、并在参与者之间建立庇护与效忠关系的重要手段。仪式结束后,将这些陶杯大规模地集中废弃,更是一种“炫耀性消费”的极致体现,向内外的观察者宣告:这个政体强大到可以随意“浪费”如此巨量的财富。因此,这些陶杯不仅是器物,更是石家河统治阶层巩固其内部权力的社会工程学工具。

更进一步看,如此巨大的产量几乎可以肯定地超过了任何本地活动的需求。标准化的、易于运输的器物是理想的贸易品。屈家岭-石家河政体需要从外部获取独山玉、铜矿石等重要资源,而这些红陶杯很可能就是其主要的“出口创汇”产品。它们被成批地交易到周边的聚落,以换取所需的战略物资、粮食或政治同盟。“百万陶杯”现象,标志着一种可流动的、大规模生产的商品经济的诞生,它为屈家岭-石家河贸易帝国的运转提供了源源不断的动力。

现代考古数据显示,这些标准化制作的红陶杯在山东、安徽、河南多个遗址也有发现。一项最新检测数据显示,多地出土的红陶杯,所含微量元素与石家河当地土壤成分一致。可以认为,红陶杯是在石家河当地生产的“大宗商品”,不仅在长江中游畅销,还影响到华东及中原腹地。

第三部分 玉器帝国:对资源、工艺和意识形态的垄断

3.1 掌控源头:对黄山遗址的征服

屈家岭-石家河文化在玉器生产上的雄心,最直接地体现在其对上游玉料源头的战略控制上。位于河南南阳的黄山遗址,为我们提供了一个无与伦比的案例。该遗址面积广达30万平方米,被确认为一处以玉、石器制作为核心功能的中心聚落 。遗址地层中不仅有本地的仰韶文化,更有非常清晰和强势的屈家岭文化乃至其后的石家河文化遗存,显示了南北文化的深度交融与碰撞 。

黄山遗址的地理位置极具战略意义,它距离中国四大名玉之一的独山玉矿源地直线距离不足3公里,考古学家甚至在两者之间发现了一条史前时期的人工运河,用于运输玉料 。遗址内部的发现更是惊人:考古学家发现了布局独特的“前坊后居式”大型连间房基,即房屋前部为制玉作坊,后部为生活居所 。同时出土了海量的与制玉相关的遗物,包括约2.3万件砂岩质的制玉工具、4500余件玉料以及数千件玉器半成品和残片 。这些发现共同描绘了一幅由专业工匠组成的、有组织的、永久性的生产基地的图景。

南阳黄山遗址屈家岭文化时期大型制玉作坊

在远离其江汉平原腹地的南阳盆地出现如此强烈的屈家岭文化因素,绝非偶然的文化交流所能解释。这更像是一次带有殖民性质的、目标明确的战略扩张,其目的就是为了掌控和开采珍贵的独山玉矿。这一推论也解释了为何在屈家岭文化核心区,出土的玉器成品相对并不算非常丰富——因为黄山遗址可能主要扮演了原料开采和初加工的角色,大量的玉料被输送到下游的中心进行精加工和再分配。因独山玉石具有很强的标识性,国内多个遗址出土的多件和南阳黄山遗址相类似的独山玉器,疑似为“黄山造”,这可能反映了该遗址生产的玉石器的交流以及贸易范围已超出南阳盆地,到达豫西、豫东南、鄂长江北岸广大地区。

南阳黄山遗址屈家岭文化高等级墓葬出土的玉钺、玉石器

3.2 技艺的巅峰:石家河晚期玉器群

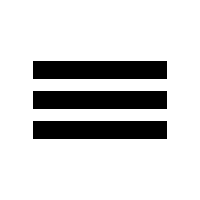

如果说黄山遗址代表了对资源的控制,那么石家河遗址本身出土的玉器,则代表了史前中国玉器工艺的巅峰 。这里发现的玉器数量巨大、种类繁多,其艺术风格和制作技术在整个东亚地区都独树一帜。其题材充满了神秘的宗教和意识形态色彩,以神人头像、展翅的玉鹰、威猛的玉虎、神化的玉蝉等最为著名 。 这些风格、精神文化内涵、形制等极为多样丰富的玉器制品及有可能专门为贸易交流而作,是新石器时代晚期中国各大部落流动的奢侈品,更是硬通货。

石家河文化晚期玉器形态文化内涵均多样

在工艺上,石家河的玉工们熟练掌握了圆雕、透雕、减地阳刻、浅浮雕线刻等一系列高难度技术,其作品线条流畅、造型生动,代表了当时东亚地区治玉工艺的最高水平 。对这些玉器的材质分析表明,其绝大多数为透闪石软玉,与独山玉的特征高度吻合,进一步证实了从黄山到石家河的玉料供应链的存在 。

石家河晚期玉器从装饰到实用品类繁多

3.3 从互惠交易到精英再分配

玉器经济的运作模式,完美地诠释了从大溪到石家河时期社会经济形态的根本转变。玉器的分配呈现出极度的不平等,是社会阶层急剧分化的直接物证。在石家河遗址群的肖家屋脊墓地,考古学家发现了77座晚期瓮棺葬,其中绝大多数墓葬随葬品稀少或没有玉器,但一座大型的瓮棺(M6)中,竟随葬了多达56件精美玉器,其数量几乎与其他所有瓮棺出土的玉器总和相当,且质量远超他者。

埋藏大量玉器的石家河晚期瓮棺

这种现象是典型的“再分配”经济模式的考古学反映。与大溪文化时期那种产品流通过程中呈指数递减的、相对平等的“互惠交易”模式不同 ,石家河的精英阶层显然已经垄断了整个玉器产业链:从上游黄山遗址的玉料开采,到石家河城内的工作坊精加工,再到最终成品的分配。这些蕴含着巨大价值和神圣意义的玉器,被统治者作为一种强大的政治工具,有选择性地“再分配”给少数核心集团成员,以此来巩固权力、维系忠诚和彰显等级。早期那种分散的、以互惠交换为主的贸易中心(如三峡地区的大溪文化石器工业区)的衰落,与这种高度集中的、由精英控制的再分配体系的兴起,在时间上完全同步,二者互为因果 。

这一系列的证据表明,屈家岭-石家河的玉器产业,已经超越了简单的手工业范畴,形成了一个垂直整合的、具有“国家级”水平的工业体系。这个体系涵盖了资源勘探与获取(军事或人口扩张)、原料运输(工程与后勤)、集中化生产(专业工匠)、意识形态创造(独特的图像学)和政治性分配(巩固社会等级)等所有关键环节。这五大环节的整合运作,正是早期国家形态的标志。玉器,在那个没有货币的时代,玉器就是权力的“硬通货”,被用于最高等级的政治交换、外交赠予和维系内部统治。

第四部分 青铜时代的晨曦:冶金术与“早期丝绸之路”

4.1 南方的熔炉:早期冶金的证据

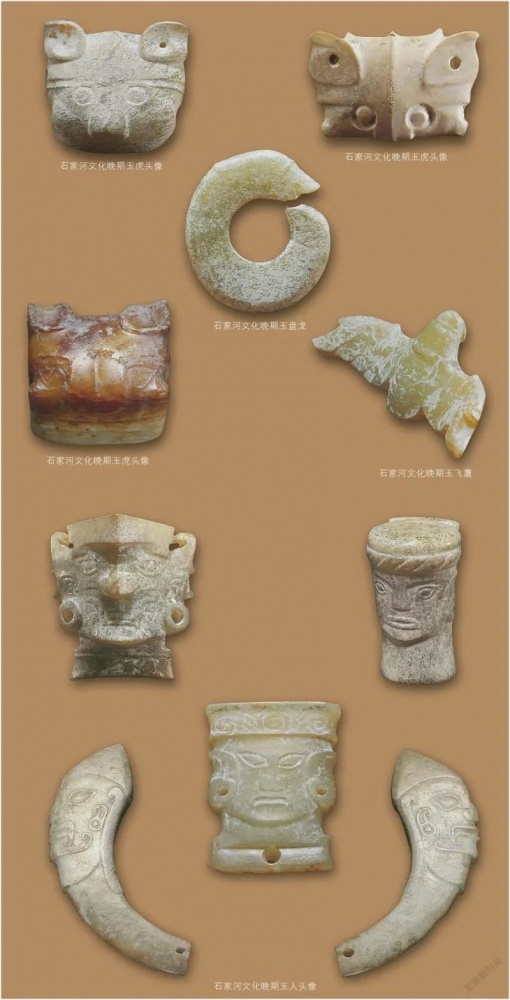

长期以来,中国的青铜文明被认为最早流行于于黄河流域,来源可能是西伯利亚的亚欧草原青铜文明。然而,来自长江中游的考古发现,正不断挑战这一“北方中心论”。屈家岭-石家河文化,不仅在玉器时代达到了辉煌,更触摸到了青铜时代的门槛。考古证据显示,在石家河文化时期,已经出现了冶铜活动 。其中,最具决定性的证据之一来自2017年在屈家岭遗址的一次发掘,出土了铜矿石,经检测其铜含量高达94%以上 。这一发现直接将屈家岭文化与高品质的铜料联系在一起。此外,在其他相关遗址中也发现了冶炼炉渣、坩埚残片等遗物 。甚至有研究认为,石家河文化已经掌握了相对完整的冶铜操作链,并独立发明了锡铜合金乃至锡铅铜三元合金技术 。

4.2 北上的廊道:追踪一条战略贸易路线

屈家岭-石家河的先民们,似乎已经开辟出一条对其后数千年中国历史都至关重要的南北交通大动脉。这条廊道从江汉平原出发,向北穿越南阳盆地(这里正是其玉料基地黄山遗址的所在地),而后溯汉水、丹水而上,最终可通达关中地区的渭水流域(南佐遗址)。这条路线,可以说是“丝绸之路”的史前雏形。

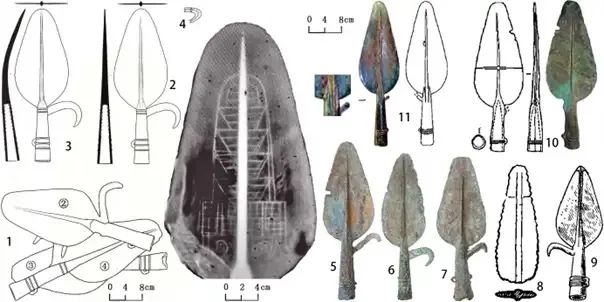

在这条关键廊道上,一个重要的考古发现将零散的线索串联起来。在位于南阳盆地腹地的淅川下王岗遗址,出土了几件青铜矛 。下王岗遗址本身就包含有丰富的屈家岭文化和龙山文化堆积,是南北文化交汇的重要节点 。尽管这件铜矛的地层年代被断定为龙山文化时期(与石家河文化晚期存在时间重叠),而在石家河文化核心区域的罗家柏岭另出土了可能为铜矛的残片,年代为后石家河文化早期,制造年代可能比下王岗出土的四件还早。

1–3.淅川下王岗石家河晚期至后石家河文化地层出土(1.三件矛的出土情况; 2.H181:2及其X光射线透视照片;3.H181:1) 4.淅川下王岗盘龙城文化早期地层出土的倒钩铜矛的残钩(T15②A:39);5–7.南阳博物馆收藏(编号分别为0232、0234、233) 8.石家河罗家柏岭出土的铜矛残片 9.淮河上游地带出土10–11.可能出自陶寺遗址(10.山西省博物馆收藏;11.山西工艺美术馆收藏)

这些史前青铜矛更多分布出现南阳盆地,江汉平原,江淮这些较早被屈家岭和石家河文化波及和控制的区域,在这样一个具有明确南北文化背景的战略交通枢纽上(这条连接南北的交通要道可能最早在屈家岭文化早期已经具备雏形),强烈暗示了早期金属器或冶金技术曾沿着这条路线和区域进行贸易和传播。

淅川下王岗遗址出土的龙山时期铜矛实物

4.3 对网络的评估:稀缺性问题

尽管证据确凿,但我们必须承认,与陶器和玉器相比,屈家岭-石家河文化中有关青铜件的证据,特别是成品,数量要稀少得多 。如何解释这一“稀缺性”问题,是理解其早期金属贸易性质的关键。

对此,存在几种可能的解释。第一,出口导向型生产。如同独山玉一样,青铜这种高价值的战略物资,可能从一开始就是为了对外贸易而生产的。其主要消费者并非石家河本地,而是北方的其他强大政治实体。第二,技术尚处早期。冶金术在当时可能仍是一项新兴的、未完全普及的技术,产量有限,仅为少数最高等级的贵族所垄断,用于制作武器或举行最核心的祭祀。第三,金属的循环利用。与陶器和玉器不同,青铜可以被无限次地熔化和再铸。早期的青铜器可能在使用后被不断回炉,因此很难在考古遗存中留下大量踪迹。

综合来看,屈家岭-石家河的青铜贸易,其性质与陶器贸易截然不同。它不是大宗商品的流通,而是战略性物资的交换。青铜是制造先进武器(如铜矛)和高等级礼器的核心材料,对它的生产和分配的控制,意味着拥有了巨大的军事和意识形态优势。这条北上的贸易路线,直接通向了中原文明的核心地带,即后来二里头文化的崛起之地。因此,屈家岭-石家河政体很可能正在与北方的早期国家进行一种高层次的、精英对精英的战略性互动。它们输出的是一种革命性的新材料技术,以此换取政治承认、异域珍宝(如绿松石),或是在区域权力格局中维持一种动态平衡。这一发现,从根本上动摇了中国青铜文明起源的传统叙事,表明南方并非被动的技术接受者,而是在那个波澜壮阔的时代变革中,一位积极的创新者和关键的参与者。

结论:一个史前经济枢纽及其遗产

综合以上四个层面的分析,一幅清晰的画卷展现在我们面前:在距今5000年前后的东亚大陆,屈家岭-石家河文化以其强大的经济实力,构建了一个范围广阔、结构复杂的互动网络。它以江汉平原富饶的农业为根基,支撑起在陶器、玉器和早期冶金领域高度专业化的手工业。它不仅实现了对本地资源的深度开发,更通过战略性的扩张,将数百公里外的稀缺资源(如独山玉)纳入自己的掌控之下。通过一条“早期丝绸之路”,它将稻米、陶器、玉器和青铜等产品输送到黄土高原和中原腹地,成为一个名副其实的史前经济枢纽。

这个强大的经济引擎,是驱动其社会迈向高度复杂化的核心动力。它催生了石家河这样面积近350万平方米的巨型中心城市 ,供养了庞大的专业工匠群体,并最终促成了一个高度分化的社会阶层的形成。我们在玉器经济中清晰看到的、从互惠交易到精英再分配的模式转变,正是这一深刻社会变革的缩影。

因此,屈家岭-石家河文化的历史地位需要被重新评估。它并非一个孤立的、在历史长河中悄然消逝的“失落的文明”,而是中国青铜时代文明一个至关重要的先驱。它所开创的广域贸易网络、资源控制模式、专业化生产组织以及复杂的社会结构,为后来中原地区二里头和商文明的崛起,提供了宝贵的经验和坚实的基础。它所开拓的南北交通走廊,成为其后数千年里物质、技术和思想流动的关键动脉。屈家岭-石家河的衰落,并非文明的中断,而是一次历史的交接。它的遗产被北上的新兴力量所吸收、融合与超越,最终汇入了塑造早期“中国”的滚滚洪流之中。

来源:江河淮汉