屈家岭文化的典型代表——湖北沙洋城河遗址

今年开春,全国多地暴雨袭城,“看海”模式屡见不鲜,让人不禁感叹现代城市排水系统的局限。然而,当我们把目光投向五千多年前的江汉平原,会发现先民们早已用惊人的智慧,书写了一部与水和睦共居的壮阔史诗。在湖北沙洋城河畔,一座被时光掩埋的古城正缓缓揭开面纱,它讲述的不仅是一座城的兴衰,更是一个文明如何在水边生根、绽放的深邃故事。

湖北沙洋城河遗址

城垣、居址、墓地三位一体

1983年,城河遗址最初以“草家湾遗址”之名进入考古学家的视野,后因城河蜿蜒流经而被更名为城河遗址。

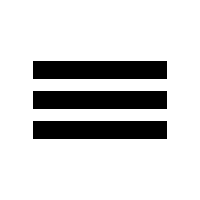

这片约70万平方米的土地,静静躺在汉江西侧、长湖北岸,其不规则椭圆形的轮廓,仿佛一枚文明的印章,深深钤刻在江汉丘陵地带。

经过多年系统发掘,尤其是2012年以来联合考古队的持续工作,我们才逐渐看清,这座古城并非简单的聚落,而是一个拥有完善水系管理、等级分明社会结构的区域性中心。

它生动证明了在司马迁笔下“无积聚而多贫穷”的长江中游,早在屈家岭文化时期就已绽放出可与中原媲美的灿烂文明。

水,是城河遗址的灵魂,也是先民智慧的试金石。考古发现,城河先民展现出令人惊叹的水资源管理能力,其方式可概括为“拦河储水、筑墙防水、壕堰蓄水”的多层级体系。

水的智慧保障了生存,而城的内部格局则揭示了复杂的社会结构。遗址呈现出城垣、居址、墓地“三位一体”的完善聚落形态。

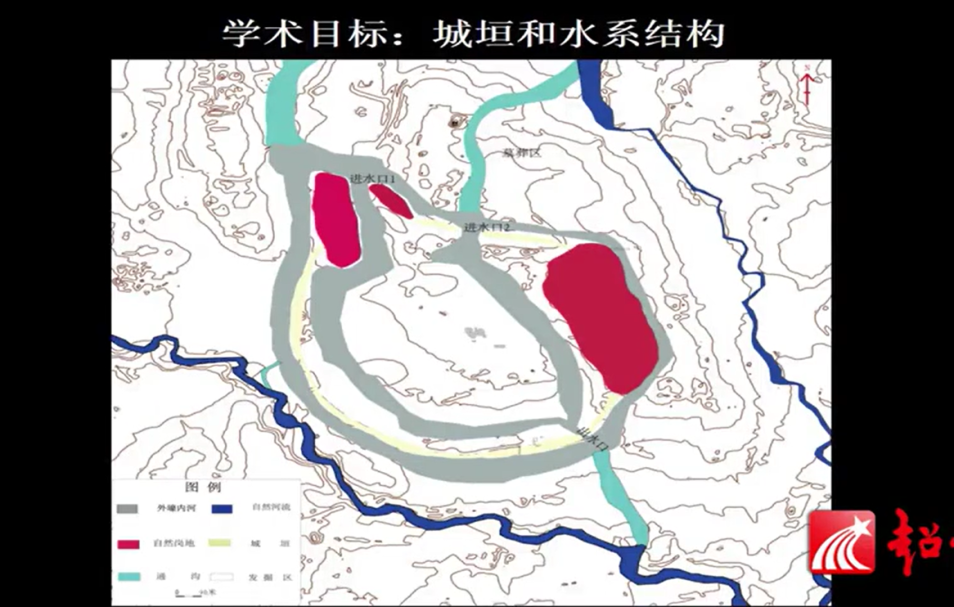

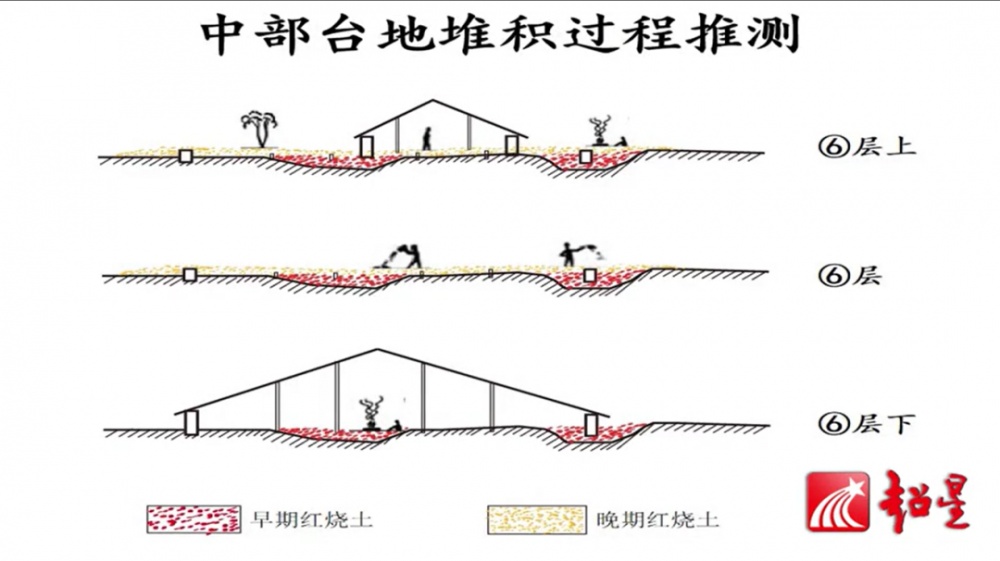

城内中心位置坐落着占地约800平方米的大型院落式建筑,其宏大的规模、特殊的位置以及附近出土的支钉板瓦、刻辞卜甲等高等级遗物,暗示其很可能为城河的“中枢”,是权力与信仰的中心。

院落东侧是用于公共活动的红烧土广场,南侧则分布着陶窑生产区和祭祀区,勾勒出一幅生动画卷:当年的权力者可能在此通过垄断信仰和仪式,向族人宣示权威,并组织大规模公共活动。

站在城河遗址上,仿佛能听到五千年前的潺潺水声与城市喧嚣。它告诉我们,文明的生命力源于与自然的和谐共生,源于社会的有序组织,更源于那份不断适应、改造并守护家园的坚韧智慧。

来源:超星公共文化服务