守护荆楚文脉 共绘文物新篇——湖北“十四五”文物事业高质量发展答卷

时光荏苒,五载耕耘结硕果。湖北文物系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在国家文物局及省委、省政府的坚强领导下,深入践行习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神,守正创新,砥砺前行,以高度的历史自觉和坚定的文化自信为基石,全面加强历史文化遗产保护传承和活化利用,积极建设长江文化高地,大力推进荆楚文脉赓续工程,促进荆楚优秀传统文化创造性转化、创新性发展,奋力书写出湖北文物事业高质量发展的崭新篇章。

“十四五”期间,湖北文物工作谋划顶层设计,强化制度保障,不断夯实工作基础,取得了显著成果。

湖北省政府与国家文物局签署《共同推进湖北文物事业高质量发展战略合作协议》,深化文物保护利用改革,凝聚中央与地方合力,助力湖北文化强省建设。同时,湖北省委省政府出台《关于加强全省文物保护利用改革的工作措施》《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的具体措施》,湖北省文化和旅游厅(文物局)联合7部门印发《关于推进湖北博物馆改革发展的实施意见》,联合4部门出台《推动湖北省文化文物单位高水平开放高质量发展若干政策措施》。此外,还出台了5部地方性文物法规和20余部省级行政规范性文件,不断健全完善文物保护利用政策制度。

建立跨部门、多层级协同保护机制,以湖北省文化遗产保护传承工作联席会议为核心,由湖北省委常委、省委宣传部部长,分管副省长双召集,整合26个相关部门力量,打破部门壁垒,形成全省文物保护“一盘棋”合力,为文物工作高效推进提供机制保障,夯实全省文物保护整体根基。

划定全部国保、省保单位的保护范围和建设控制地带,并推动将其纳入国土空间统一规划。省政府公布了第八批省保单位80处及其保护范围、建设控制地带,还公布了荆州走马岭遗址、黄石华新水泥厂旧址等11处全国重点文物保护单位保护规划,同时,编制完成约30项文物保护规划,为文物保护提供了科学指导。

苏家垄遗址博物院(上)

龙湾遗址博物馆(中)

熊家冢国家考古遗址公园(下)

“十四五”以来,湖北切实围绕科学规划、周密部署、有力实施路径,推动各项重大专项工作落地见效。

高质量完成长江文物资源调查、石窟寺调查等近10项专项调查。精心组织开展湖北省第四次全国文物普查。截至10月底,湖北省“四普”已调查不可移动文物总计42777处,其中复查“三普”不可移动文物36473处,复查率达100%,调查新发现文物6305处。普查进度和质量处于全国前列,在全国四普领导小组第二次会议上湖北作交流发言。

高位推进长江国家文化公园建设,以长江干流湖北段(宜昌至黄冈)为主轴线,串联起沿途重要文化资源点和城市,打造了三峡工程博物馆、三峡移民博物馆等重要长江文化地标。荆楚大遗址传承发展工程圆满完成,评定公布三批次18处湖北省文化遗址公园,建成熊家冢、盘龙城、屈家岭、龙湾、铜绿山5处国家考古遗址公园,8处国家考古遗址公园获批立项。盘龙城遗址博物院、荆州文物保护中心先后入选2023年度、2024年度全国文物事业高质量发展十佳案例。

全面加强世界文化遗产管理与申报,武当山古建筑群保护状况报告获得第47届世界遗产大会通过,成立武当山世界文化遗产管理中心,加强武当山世界文化遗产管理,并实施武当山复真观等10余项修缮工程。其中,隐仙岩工程入选湖北省首届优秀文物建筑保护利用项目。牵头推动万里茶道申遗取得新进展,中蒙俄三国签署《关于万里茶道文化遗产保护与跨国联合申遗的武汉倡议》,达成申遗重要共识。郧县人遗址、楚纪南故城等多项重要遗存列入调整后的中国世界文化遗产预备名单。基本完成廊桥保护三年行动计划,初步形成《湖北省廊桥文物资源名录》,确认全省85处廊桥(含新发现9处),编制完成《湖北省廊桥文物精细测绘》和《廊桥文物风险评估指标体系(初稿)》。

万里茶道遗产保护圆桌会议暨沿线申遗城市联席会议

“十四五”以来,湖北将文物安全置于重要位置,织密防护网络,压实安全责任。

全面贯彻《湖北省文物安全管理办法》,督促文博单位健全文物安全管理制度,完成全省省级及以上文物保护单位和三级以上博物馆文物安全责任人公示工作。同时,联合消防部门开展文物安全隐患排查和消防能力提升三年行动,持续推进湖北省文物行业安全生产治本攻坚三年行动,加大排查整治文物安全隐患力度。

开展全国重点文物保护单位“两线”范围的违法建设集中排查整治,全省省保以上执法巡查覆盖率达到100%,县市区级文保单位的执法覆盖率达到30%以上。以“楚天文物平安工程”为核心抓手,大力推进文物安全防护工程和全省文物安全监控平台建设,着力构建网络化、智能化和信息化的文物综合安全防控体系。此外,湖北省政府批准建立文物密集区安全保护补偿机制,自2018年开展试点以来,补偿机制覆盖范围从13个文物密集县(乡)扩大至42个。中央和省级投入资金,支持实施大冶红三军团革命旧址安防、沙洋“五七干校”旧址消防等60余项安全防护工程。同时,还制定印发《湖北省文物安全防护工程管理规范程序》,为文物安全防护工程的管理提供了规范指导。

推动“文物行政执法能力提升工程”的落实,加强文化市场综合执法智能监控和大数据监控能力,充分运用移动执法、自动监控、无人机等科技手段,实时监控、实时留痕,提升监控预警能力和科学办案水平。同时,配合公安部门开展打击文物犯罪三年专项行动,严肃查处文物行政违法案件,一批案件入选全国文物行政执法指导性案例和优秀案例,有力维护全省文物安全。在2020年8月至2021年10月全国打击文物犯罪专项行动中,全省共侦破案件98起,抓获犯罪嫌疑人235名,打掉团伙31个,缴获文物824件,其中一级文物6件。在2022年新一轮全国公安机关打击防范文物犯罪专项行动中,全省又侦破文物案件60起,抓获犯罪嫌疑人108名,缴获一级文物31件、二级文物43件、三级文物125件。

“十四五”期间,湖北考古成果丰硕,重大发现不断,科研实力大幅提升。

实施40余项主动性考古发掘,获得“郧县人3号头骨”等重大考古发现,在研究人类进化、文明起源等方面取得丰硕成果。云梦郑家湖墓地、十堰学堂梁子遗址、荆门屈家岭遗址、黄陂盘龙城遗址等4个项目,5年内4次获年度“全国十大考古新发现”。郧县人3号、沙洋城河遗址、荆州秦家咀墓地竹简3个项目入选“考古中国”重大项目。此外,荆门屈家岭遗址、天门石家河遗址、黄陂盘龙城遗址、大冶铜绿山古铜矿遗址、随州曾侯墓群、云梦睡虎地秦墓6个项目入选全国“百年百大考古发现”。

考古工作人员提取“郧县人”3号头骨

“长江中游文明进程研究工程”项目取得重要突破,实证长江中游地区拥有从史前石家河古城到商代盘龙城的独立文明演进序列,确立了长江中游文明在中华文明“多元一体”格局中的重要地位。同时,实施“考古学科建设和能力提升工程”,通过“强平台、聚人才、增科技、出成果”核心路径,构建了现代化考古体系,为考古工作提供坚实支撑。此外,湖北在出土简牍保护与研究中成果丰硕,为“出土木漆器国家文物局重点科研基地”提供关键技术支撑,牵头国家级科研项目,参与省内外近百项文物抢救保护工作,并承担全国近90%出土木漆器保护修复任务。系统整理馆藏2.5万枚简牍,出版《胡家草场西汉简牍》等55部专著及多篇论文,获得丰硕的研究成果。省博物馆与国内多所高校、文博单位以及法国古生物与人类研究所等机构开展古人面容复原、古环境研究、曾侯乙墓尊盘三维数字化复原等方面合作,拓展了文物科研深度和广度。同时,构建全省可移动文物科技保护体系,累计保护简牍18万余枚。实施“鄂州考古出土汉魏六朝时期金属文物保护修复”等40余项科技保护项目,制定出台《湖北省馆藏文物三维数字化技术指南》《瓷器文物病害与图示》等技术标准,提升全省文物数字化保护水平。

工作人员整理修复简牍

湖北省文化和旅游厅(文物局)与武汉大学共建长江文明研究院、与湖北大学共建文化遗产学院。湖北大学获批考古发掘团体领队资质,省团体资质单位增至5家。2024年,湖北牵头成立长江考古联盟,让长江流域考古力量握指成拳。该联盟加强了长江流域各省市考古工作的联动与协作,共享资源与技术,共同推进长江文化遗产的保护传承和活化利用。连续两年举办盘龙城国际田野考古暑期学校、中英凤凰咀联合考古实践教学活动,中越、中蒙联合考古稳步推进,开启了国际考古合作新篇章。

盘龙城国际田野考古暑期学校学员与教师合影

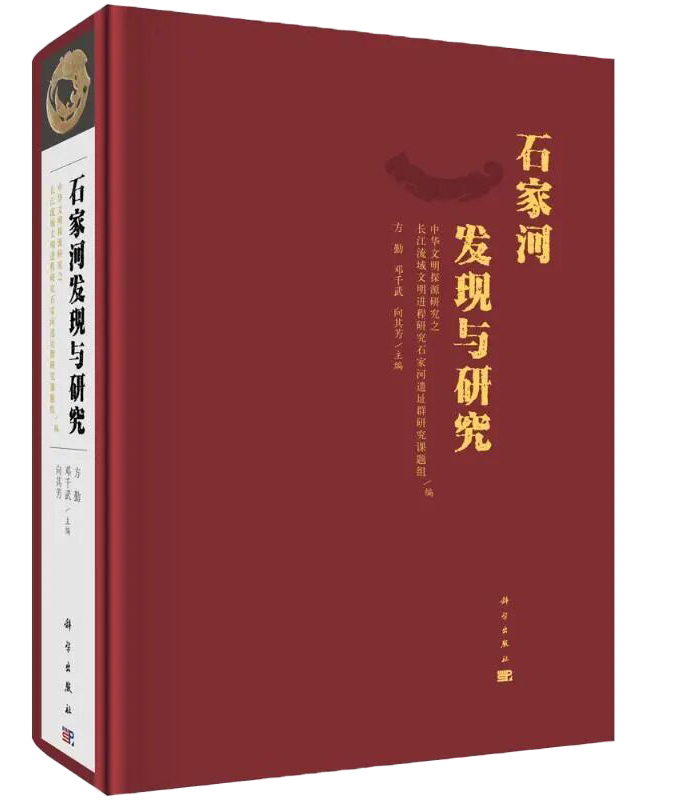

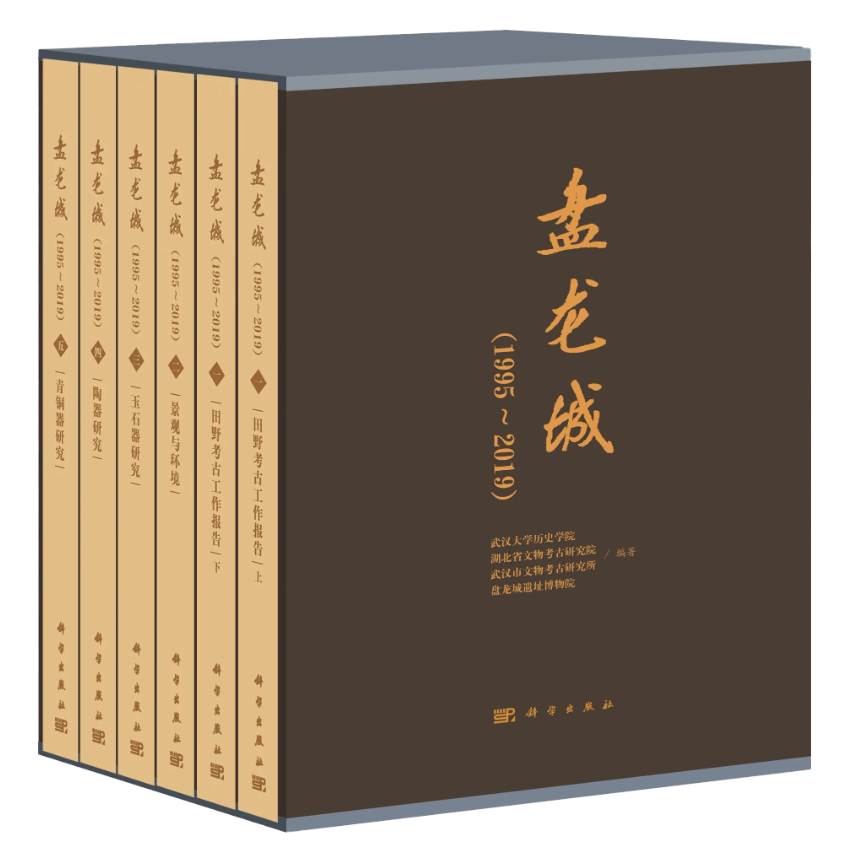

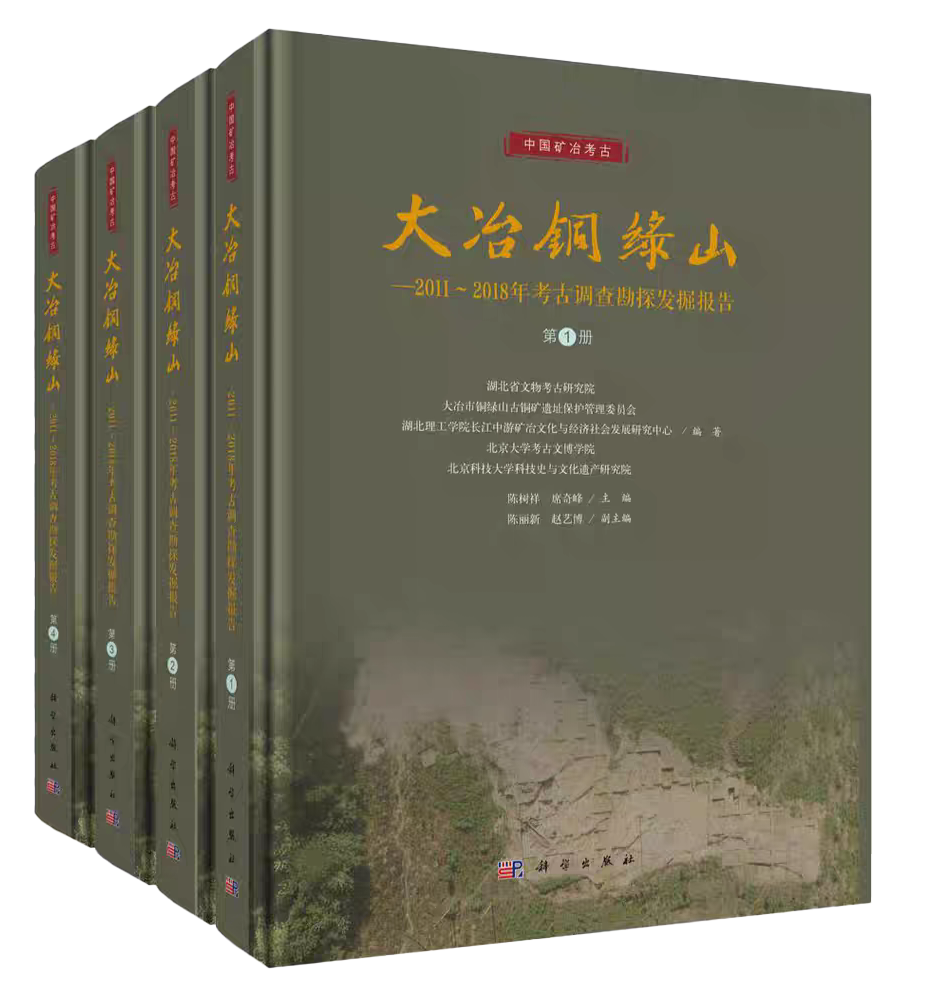

出版《石家河考古发现与研究》《盘龙城(1995~2019)》《大冶铜绿山——2011~2018年考古调查勘探发掘报告》等专著20余部,每年举办“湖北考古成果展”。同时,还印发《关于进一步加强考古项目管理工作的通知》,规范了行业管理。

《石家河考古发现与研究》

《盘龙城(1995~2019)》系列丛书

《大冶铜绿山——2011~2018年

考古调查勘探发掘报告》系列丛书

![]()

“十四五”以来,湖北进一步夯实革命文物工作基础,加强革命文物保护管理,拓展革命文物活化途径。

核定公布两批次《湖北省革命文物名录》,公布不可移动革命文物1597处,可移动革命文物3347件(套);开展抗美援朝文物、革命文物标语等专项调查;会同河南、安徽编制完成《鄂豫皖革命文物保护利用片区专项规划》,编制完成《长征国家文化公园(湖北段)建设保护规划》《湘鄂西苏区(洪湖市)革命文物保护规划》等规划文本。

红安县成功列入第二批国家文物保护利用示范区创建名单。全省7个片区、83个县(市、区)被纳入国家革命文物保护利用片区,长征国家文化公园郧西段、英山段建成开放。辛亥革命博物院与武汉大学入选国家文物局、教育部公布的“国家革命文物协同研究中心”。

红二十五军军部旧址

![]()

武汉革命博物馆“信仰铸忠魂——中国共产党首届中央监察委员会成员专题展”入选2023年度“弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目,“砥柱中原——纪念中国人民抗日战争胜利80周年湖北革命文物主题联展”入选2025年度“博物馆里读中国——弘扬中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览推介项目。辛亥革命博物院“文物藏品中的英雄武汉”获得第四届(2022)全国革命文物保护利用优秀案例。同时,还创新革命文物的活化路径,推出“英雄江城”“红漫大别山旗耀鄂豫皖”等革命文物主题游径。“红巷里的思政课”入选全国文化遗产旅游百强案例。“荆楚大地红旗飘”精品展览全省巡展,惠及观众900余万人次。

武汉革命博物馆“红巷里的思政课”

荆楚大地红旗飘——湖北革命文物巡展(洪湖站)

湖北将博物馆事业融入湖北经济社会发展大局,提升博物馆现代化治理水平,增强博物馆公共服务能力,加强博物馆对外交流,完善文物科技创新布局。

省博物馆创新建立总分馆制,通过统一管理、资源联动,实现藏品调拨、人才流动与展览协同,形成“考古-保护-展示”高效闭环。此外,还成立“宜荆荆恩”博物馆联盟,推进了优质资源直达基层。

投资超10亿元的省博物馆三期扩建项目于2021年12月正式对外开放,并获评中国建设工程“鲁班奖”。湖北考古博物馆,襄阳、荆门、宜昌、孝感、天门等12家地市级馆以及南漳、竹山等25家县级博物馆陆续建成开馆,为公众提供了更多的文化休闲场所。制定《全省博物馆提质增效方案》,指导各地博物馆合理建设和科学运营。

湖北省博物馆北馆

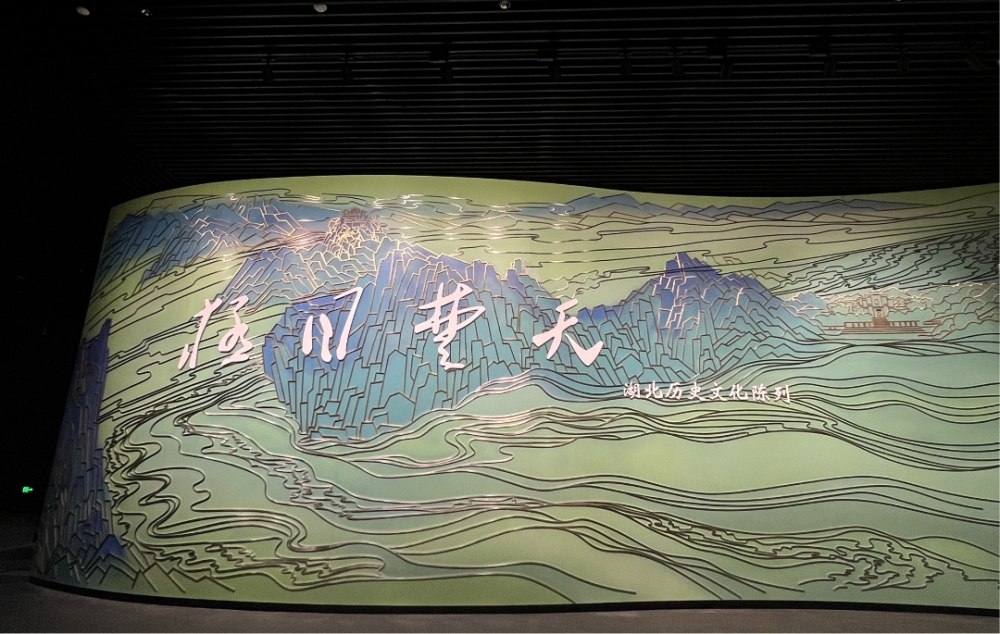

极目楚天——湖北历史文化陈列展厅

湖北省博物馆新馆开馆仪式

襄阳博物馆新馆

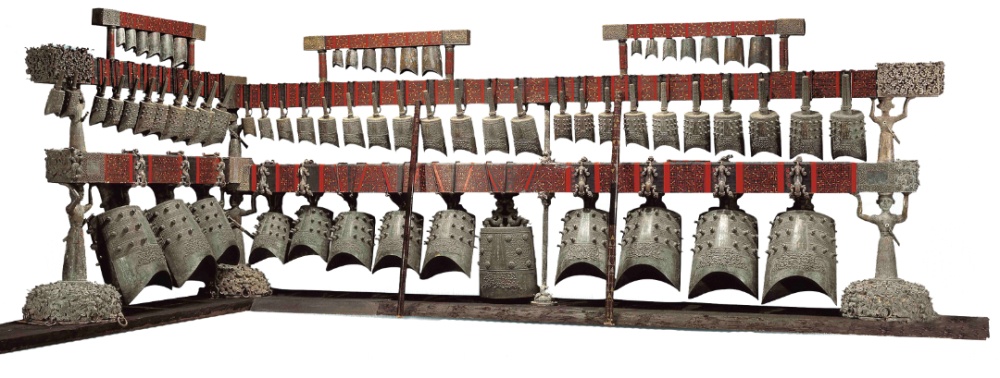

“十四五”期间,全省2项展览荣获全国博物馆十大陈列展览精品奖,4项展览荣获优胜奖,1项展览荣获国际及港澳台合作奖,13项展览入选全国社会主义核心价值观主题展览项目。湖北省博物馆再次入选中央和地方共建国家级博物馆名单。湖北省博物馆和盘龙城遗址博物院获得“全国最具创新力博物馆”称号,随州曾侯乙编钟成功入选《世界记忆遗产名录》,成为湖北首个入选的文献遗产。

曾侯乙编钟

全省博物馆每年举办历史展、革命文物展、民俗文化展、自然科技展等主题展览1500余个,成为社会公众接受终身教育的“重要殿堂”和深受青少年学生喜爱的“第二课堂”。全省九成以上博物馆免费开放,数量达到220家。为顺应“博物馆热”的需求,热门博物馆通过延时开放、丰富展览、完善设施等方式,提升接待服务能力,全省博物馆年均举办社会教育活动10000场以上。

湖北省博物馆“钟鸣楚天元宵夜”活动

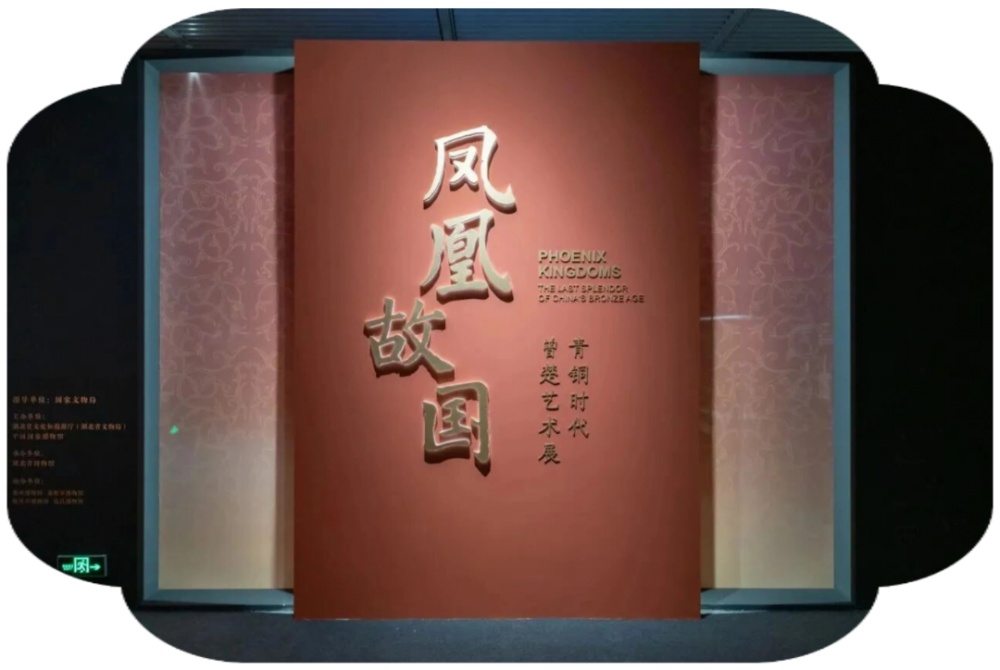

精心策划“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”赴美国旧金山亚洲艺术博物馆展出,该展览为近年来中国赴美规模、影响较大的文物展览,并在国家博物馆举办回国汇报展,得到中宣部、文化和旅游部、国家文物局充分肯定。此外,还在俄罗斯举办“千年回响——中国传统乐器展”,在蒙古国举办“伟大的茶叶之路展”。

“凤凰故国——青铜时代曾楚艺术展”现场

“十四五”以来,湖北始终秉承“让文物活起来”发展理念,构建“文物+”新发展格局,加快文物和旅游深度融合,促进文物和教育有效衔接,推动文博创意产业发展,推动文物科技融合创新,加强文物信息共享传播,讲好荆楚故事。

屈家岭国家考古遗址公园将遗址保护利用与文化旅游、农业产业化发展、乡村振兴有效结合,实现了社会效益、经济效益与文化效益的协同提升;发布“万里茶道”“天地洪炉”等8条文物主题游径,其中,“守望三峡”文物主题游径入选2024年度优秀文物主题游径。

“守望三峡——三峡文物主题游径”路线图

持续开展“百馆微展览五进”“百万青少年走进博物馆”“博物馆进校园”等活动,湖北省博物馆“礼乐学堂”文化志愿服务项目获“第五届青年志愿服务项目”大赛金奖、社会教育部青年团队获2025年“湖北青年五四奖章集体”荣誉;中国建筑科技馆“传承匠心”文化志愿服务项目获全国学雷锋志愿服务“四个100”先进典型之最佳志愿服务项目。此外,12家博物馆社教活动入选全国文博社教宣传展示活动百项创新案例。

云梦县博物馆开展“红领巾讲解员”社教活动

建立全省博物馆文创联盟,连续推出“舌尖上的博物馆”“越王勾践剑系列”等爆款文创产品,让观众将博物馆记忆“带回家”,多款产品获全国奖项。连续三年举办“荆楚文博文创设计进校园活动”,形成“文博单位+高校+企业”合作机制,2000余件原创设计作品体现创新多元,40款优秀设计成功转化为文创产品推向市场。

“承荆烁楚——第二届荆楚文博文创设计进校园成果展”现场

《“郧县人”3号出土记》纪录片获2024年度中华文物新媒体传播精品推介精品项目,《长江天际流荆楚百万年》系列专题片获2025年度中华文物新媒体传播精品推介优秀项目。连续两年举办“青年文物专家公益云课堂暨青年文物保护志愿者公益行”系列直播活动,全网传播超8000万人次。2025年“遇见荆楚瑰宝”地铁影像展和地铁专列覆盖客流逾千万人次,加强了文物信息的共享与传播。

《“郧县人”3号出土记》纪录片

《长江天际流 荆楚百万年》系列专题片

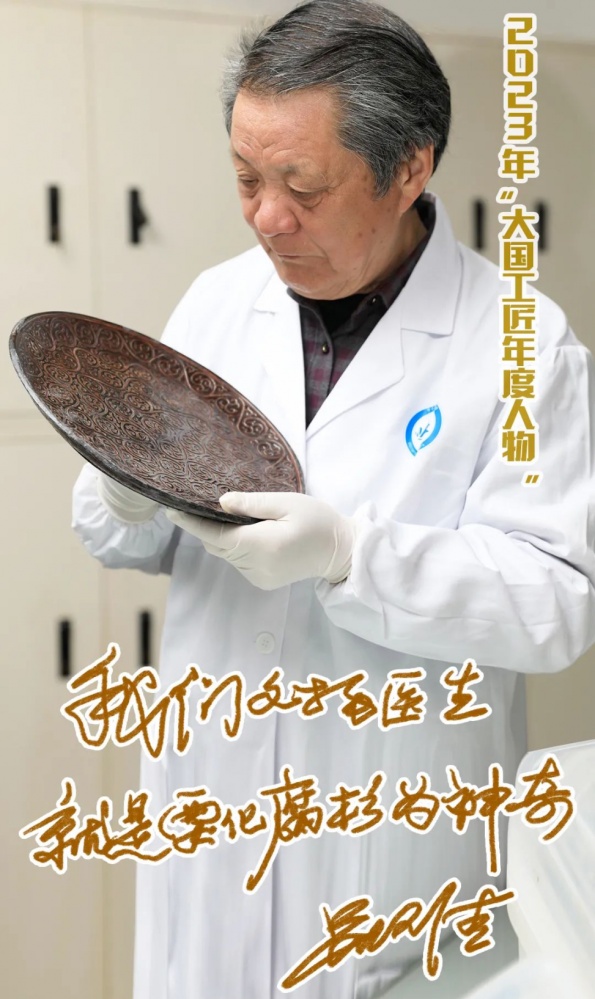

“遇见荆楚瑰宝”地铁影像展

“十四五”以来,湖北文物人才建设和经费保障双提升。积极争取湖北省委编办、省人力资源和社会保障厅支持,湖北省博物馆与湖北省文物考古研究院由合署办公转为独立运行,湖北省文物交流信息中心、湖北省工艺美术研究所整体并入湖北省博物馆,两家单位编制均达到180名;武汉市文物考古研究所新增编制15名并升格为正处级,荆州文物保护中心新增编制5名。联合武汉大学组建长江文明考古研究院、推动湖北大学组建文化遗产学院。高层次人才建设实现突破。1人入选国家“万人计划”,1人入选中宣部文化名家暨“四个一批人才”,1人入选中宣部“青年文化英才”,1人荣获“大国工匠”2023年度人物,2人入选省“青年拔尖人才”。全国博物馆讲解员大赛荣获一等奖3名,全国文物行业技能大赛荣获一等奖1名。争取中央和省级文物专项经费逐年增长。列入国家发展改革委国家级文化遗产保护传承利用工程17项。

荆州文物保护中心研究馆员吴顺清当选2023年度“大国工匠年度人物”

回首“十四五”,荆楚文脉在系统性保护与创新性发展中得到有力赓续,成绩斐然,为推动全省经济社会高质量发展,为湖北支点建设注入了强劲的文化动力。3人荣获“全国文物系统先进工作者”,3家单位荣获“全国文物系统先进集体”,1人获评第六届“最美文物安全守护人”,1人当选党的二十大代表,3人当选第十四届全国人大代表。2024年11月,习近平总书记考察湖北时强调,湖北历史文化底蕴深厚、红色资源丰富,要在加强文化资源保护和推动文化创新发展上担当使命。展望“十五五”,湖北文物事业前景广阔。我们将坚守保护传承初心,强化科技与人才支撑,深化融合与创新路径,推动湖北从文物资源大省向文物强省迈进,为建设中华民族现代文明贡献湖北智慧与力量,谱写新时代“知音湖北”更璀璨的文化华章。

来源:中国文物报